徐志摩和林徽因的父亲假扮情侣互写情书,假扮的还是互相有对象的那种。

事情是这样的,相识那年,他44岁,已入不惑之年;他23岁,尚未而立。他乡逢知己,两人一见如故……

对不起,这开头味有点不对。

林长民是民初政坛的传奇人物,曾担任过民初第一届国会的秘书长,而且在文艺界也有很高的声誉。

1917年,林长民到日本考察,回国后,他去拜访老友梁启超,在闲谈中第一次听到了徐志摩的名字,那会儿徐志摩刚拜梁启超为老师。

1920年,英国。这个时间地点不管是对林家父女还是徐志摩来说,都是很重要的一个节点。

这一年,44岁的林长民以国际联盟中国协会成员的名义赴欧洲游历,并带上了女儿林徽因。

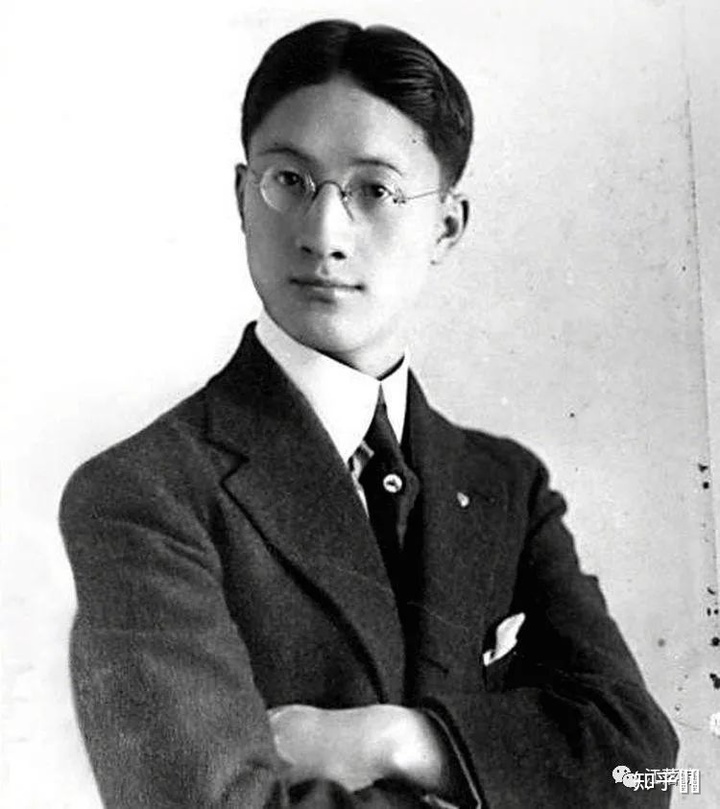

此时,徐志摩23岁,他已经在美国待了两年,对这里的物质利欲感到厌倦,正想换条路走,于是就到英国去找罗素拜师,结果罗素没找到,倒是命运般地结识了林长民和林徽因。

徐志摩的老师梁启超和林长民互为好友,且林长民名声在外,徐志摩是早就知道的,这下终于见到真人,林长民那不俗的谈吐和学识让徐志摩大为钦佩;而林长民也对这个有着良好素养的年轻人十分欣赏。

一来二去,这两个相差了21岁的一老一少就成了无话不说的好朋友,林徽因曾提到:“他和我父亲最谈得来,虽然他们年岁上差别不算少,一见面之后,便互相引为知己。”

徐志摩和林长民虽然差着岁数,但两人都是追求浪漫的知识分子,也都受过中西方文化熏陶,观点比较接近,可以聊得东西也较多。

然后,聊着聊着,他们又玩起了别出心裁的游戏——互通情书。徐志摩在之后是这样说明的:

四年前,我在康桥时,宗孟(林长民字)在伦敦,有一次我们说着玩,商量彼此假通情书。我们设想一个情节,我算是女的,一个有妇之夫,他装男的,也是有妇之夫,在这双方不自由的境遇下彼此虚设的通信讲恋爱。好在彼此同感‘万种风情无地着’的情调。

好家伙,互通情书就算了,还给自己设定了有家室的身份,有些“偷欢”的意思了。

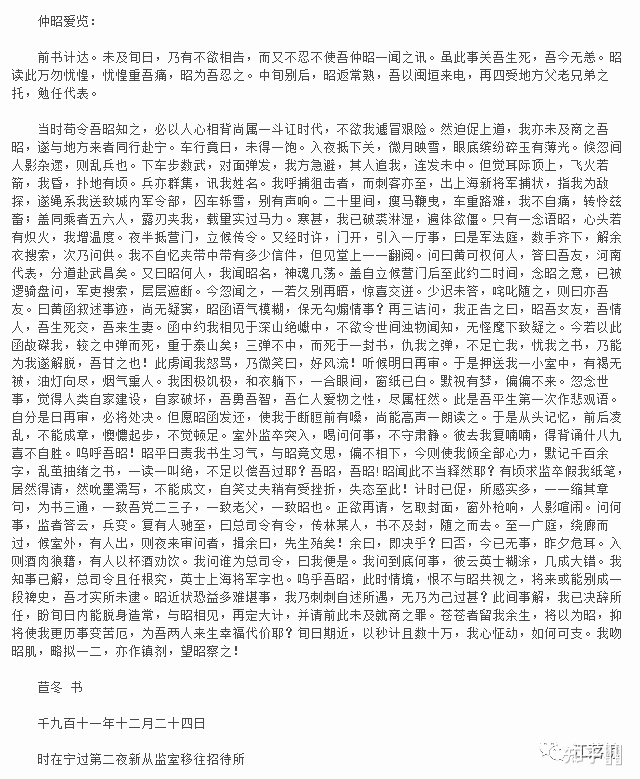

下面是林长民写给徐志摩的《一封情书》,剧情是一波三折,文采是斐然成章:

开头是“仲昭爱览”,末尾是“苣冬,书”,这个“仲昭”是徐志摩在这场“恋爱游戏”中虚构的假名,“苣冬”则是指林长民。

情书中,苣冬讲述着他近来的种种遭遇,说他遇到刺客袭击,遭乱军逮捕,但是即使遭遇了这些,苣冬也还是“只有一念语昭,心头若有炽火,我增温度。”

在被审讯的时候,苣冬还正告军吏:“昭吾女友,吾情人,吾生死交,吾来生妻。”

得救后,苣冬又写书给心爱的仲昭保平安,信里说:“苍苍者留我余生,将以为昭,抑将使我更历事变苦厄,为吾两人来生幸福代价耶?”最后还来了一句“我吻昭肌”。

瞧这信写的,有些肉麻了喂。

两人在伦敦互相往来的情书不少,但只有这一封广为人知,原因是徐志摩把它贴在了报刊上。

1925年9月,徐志摩正式担任《晨报副刊》的编辑工作,开始了他文化活动最活跃的一个时期。

然而就在这一年的11月,林长民在张作霖与郭松龄的混战中遇难身亡,噩耗传来,徐志摩大为震惊,起初还觉得这“太奇特,太荒唐,太不近情”了,后来他还写了一篇《伤双栝老人》,纪念林长民。

林长民死后,徐志摩又在《晨报副刊》上发表了他和林长民曾经来往的“情书”,写了附记。(《林长民•一封情书•附记》)

关于为什么要开始这场“恋爱游戏”,也和当时的局势有关。当时中国正在文学革命,钱玄同和刘半农在《新青年》上演了一出相互批驳的“双簧戏”,两人也是来了一次语言cosplay,钱玄同化名“王敬轩”,写一些反对新文化的谬论,再由刘半农一一反驳。

虽然角色设定和内容不一样,但形式和徐志摩他们是一样的。当时远在英国的徐志摩和林长民也颇为关注国内局势,并且他们还受到了罗素书中新的爱情观的影响,发现彼此对待爱情的观点竟然惊人的相似,于是就来了这么一出“恋爱游戏”,可以看作是他们对自由恋爱的呼唤。

不过看看两人的身份,这场“恋爱游戏”果然还是——不管是出于提倡自由恋爱的初衷,还是别的让人不理解但是大为震惊的东西,怎么讲呢,只能说这大概就是文人情趣吧。

而且徐志摩现实中和林长民的关系也是真的密切,徐志摩回国后,林长民仍常给他写信。

林长民对徐志摩也很知无不言,还会把自己的私密情感讲给徐志摩听,后来徐志摩还以林长民为原型,写了一篇小说《春痕》。

小说里的主人公逸君简直被徐志摩描写成了一个玉人,他这样写主人公:“窗纱里漏进的晨曦,正落在他梳栉齐整漆黑的发上,像一流灵活的乌金。他清癯的颊上,轻沾著春晓初起的嫩红,他一双睫绒密绣的细长妙目,依然含漾著朝来梦里的无限春意……”

这就是徐志摩和林长民的“恋爱游戏”故事,虽然理智觉得这些文人们不管玩什么都是有理由的,但一想到他们的这个玩法,始终还是挺受震撼的。

-100x100.jpg)

.jpg)